宍粟一宮でめぐる出雲神話

~三社巡りのご案内~

✨宍粟一宮でめぐる出雲神話✨

兵庫県宍粟市一宮町には、古事記や播磨国風土記に登場する神々を祀る

伊和神社・御形神社・庭田神社 の三社が鎮座しています⛩️

大己貴神が根の国へ赴き、試練を乗り越え、やがて国譲りへと至る――

出雲神話の大きな流れを、この町だけで体感することができます。

地元の人々に守られてきた三社をめぐり、神話の世界にふれてみませんか?✨

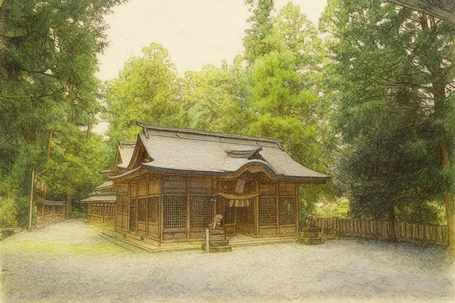

伊和神社(国幣中社)

御祭神:大己貴神(おおなむちのかみ)

『播磨国風土記』には「伊和大神」として記され、宍粟の地名の由来や播磨各地の伝承に深く関わっています。播磨全体の信仰を支える存在として描かれています。

また『古事記』では、大己貴神(大国主神)は国づくりや根の国での試練、国譲りへと続く物語を担う中心的な神として登場します。

伊和神社は、播磨国一宮として古くから厚く崇敬され、宍粟の神話の核を成す大社 です。

御形神社(県社)

御祭神:葦原志許男神(あしはらのしこおのかみ)

『播磨国風土記』には、但馬の神と争った神として登場します。

また『古事記』では、大己貴神が「根の国」で須佐之男命の試練を受けた際の名が葦原志許男神とされ、須勢理毘売命と結ばれる物語につながっていきます。

試練を乗り越える姿は、まさに再生と結びの象徴です。

本殿は、国の重要文化財に指定されています。

庭田神社(郷社)

『播磨国風土記』には、ここで初めて「麹」を用いた酒=「庭酒」を造り、神に献上したと伝えられています。

御祭神の事代主神は、大国主神の御子として『古事記』に登場し、国譲りに最初に承諾した神でもあります。

宍粟の地には、父と子の神話、そして日本酒のはじまりが息づいています。

御形神社社務所

6714112宍粟市一宮町森添280

Tel0790-74-0013 Fax0790-74-0015